2018年4月13日

|

:革命前夜 |

|

㈱童夢ホールディングス 林みのる氏より、「かなりおおげさだが」との評価のもと、「どうぞ」と掲載承認済み |

代は前後するが、1990年代からのレーシングカーづくりでの「CNCとCAD」「風洞実験データ」がますます優先される傾向、じつは林氏はむしろそれを必要不可欠なものとして、どこよりも進んで、大がかりに導入している。ただし: 代は前後するが、1990年代からのレーシングカーづくりでの「CNCとCAD」「風洞実験データ」がますます優先される傾向、じつは林氏はむしろそれを必要不可欠なものとして、どこよりも進んで、大がかりに導入している。ただし:

「スタイリング・デザインが入り込む余地がなく、美しさというレーシングカーの魅力がなくなってしまった」

と、それはそれとして受け入れつつも、現代のレーシングカーが論理的な解析データを統合した出力物となりがちな傾向については、気に入ってはいない。論理的アプローチは、非常に大事にしつつも、それだけでは突破できない世界に生きている。「工芸」と「芸術」をミックスさせた、芸術家クリムトを彷彿させる「芸術家としての林みのる」が見え隠れする。

ーロッパ製品との比較で、そのデザインセンスを「芸術的」と評価し、自国を卑下する風潮があるが、少なくとも“昔”の日本の芸術は、海外ではむしろリスペクトの対象。現代においてそうではなくなったのであれば、根源には「皆の同意と全体の総意に基づく、コンセンサス重視」の大衆文化と、株主からの資金を預かり、会社を堅実に成長させることが宿命の「マネージメント専門職」に重宝される「論理的整合性」という欧米からの手法導入、もっともこれは自分の目的をはたすための、「説明のための技術」でしかないものだが、それをあたかも正解を導き出す計算式のようにどこまでも頼る、それが合わせ技となってしまって、自らをがんじがらめにした結果ではないか。モノづくりの「民主化」と、「マネージメント専門職」が台頭し、双方の相性が良すぎたことによる副作用。 ーロッパ製品との比較で、そのデザインセンスを「芸術的」と評価し、自国を卑下する風潮があるが、少なくとも“昔”の日本の芸術は、海外ではむしろリスペクトの対象。現代においてそうではなくなったのであれば、根源には「皆の同意と全体の総意に基づく、コンセンサス重視」の大衆文化と、株主からの資金を預かり、会社を堅実に成長させることが宿命の「マネージメント専門職」に重宝される「論理的整合性」という欧米からの手法導入、もっともこれは自分の目的をはたすための、「説明のための技術」でしかないものだが、それをあたかも正解を導き出す計算式のようにどこまでも頼る、それが合わせ技となってしまって、自らをがんじがらめにした結果ではないか。モノづくりの「民主化」と、「マネージメント専門職」が台頭し、双方の相性が良すぎたことによる副作用。

理的整合性、たとえばそれを美術のデッサン技術とするならば、それは表現には重要であり、不可欠な技術だが、あくまで基本に留まる。だが、それを絶対視するがゆえ、そこからつきぬけようとしなければ芸術表現にはならない、感動させられない。その差だけではないか。その意識のスイッチを変えるだけで、国際的に競争できるものをつくるセンスは、日本にはあるはずだ。 理的整合性、たとえばそれを美術のデッサン技術とするならば、それは表現には重要であり、不可欠な技術だが、あくまで基本に留まる。だが、それを絶対視するがゆえ、そこからつきぬけようとしなければ芸術表現にはならない、感動させられない。その差だけではないか。その意識のスイッチを変えるだけで、国際的に競争できるものをつくるセンスは、日本にはあるはずだ。

また、この論理的整合性を突破した次の世界を目指す、という突き抜け感覚は、童夢の成功のカギを、経営的フレームワークでは説明ができないことにも表れる。作品をつくるから=芸術家ではない。

「芸術などない。芸術家がいるだけだ」という言葉を思い出す。

るがえって、同じく1988年当時、ルマン24時間レースを代表とする(前述の、林氏が早期よりカーボン・モノコック開発をトヨタへ提案していた)グループCカテゴリーには、世界中の多くの完成車メーカーが、自社の予算で積極的にここに参戦し、大きな盛り上がりをみせていた。ただし、林氏の提案後数年が経過していたものの、カーボン・コンポジット構造のグループCカーは、まだヨーロッパカーメーカー、TWRジャガーのみと少数に限られていた。 るがえって、同じく1988年当時、ルマン24時間レースを代表とする(前述の、林氏が早期よりカーボン・モノコック開発をトヨタへ提案していた)グループCカテゴリーには、世界中の多くの完成車メーカーが、自社の予算で積極的にここに参戦し、大きな盛り上がりをみせていた。ただし、林氏の提案後数年が経過していたものの、カーボン・コンポジット構造のグループCカーは、まだヨーロッパカーメーカー、TWRジャガーのみと少数に限られていた。

ジャガーは、レーシングカー・デザイナー、トニー・サウスゲート氏の設計で、アドバンスコンポジットが製作したカーボン・モノコックをXJR6に採用し活躍していた。ここにきて、とはいえ、国内では十分先駆的ではあるのだが、カーボン技術の採用に積極的になったトヨタは、童夢・林氏のカーボン・コンポジット製モノコックの独自の実験的活動による、他社にはない開発経験を頼り、童夢は(東レをパートナーに)トヨタのグループC活動のカーボン・モノコック88C-V、つづく90C-Vまでの開発を担当することとなる。

| トヨタ・グループCカー:88C-V |

レーシングカー・デザイナーの本領 |

トヨタの

カーボン・モノコック車両の開発・設計に専念 |

林氏はしつこく

クレイモデルにへばりついて、スタイリングを追求。

量産モデルのようだ、とその仕上げの高さ

が絶賛される |

|

|

| |

|

特に、ボディ形状を作る際には、アルミハニカムにカーボンシートを貼り合わせる方法として、オス型に被せて貼り合わせる方法と、メス型に貼り合わせる方法、二つの方法があった。オス型のほうがカーボンとアルミハニカムを被せるだけでよいため製作は容易となる。メルセデスのカーボン・モノコックを製造していたDTSはこの方法だった。だたし、この方法は、オートクレーヴで圧力をかけて焼く際に、ボディ表面側が型に沿わないため、収縮などの影響で設計値通りには成形できない。

一方のメス型では、カーボンシートとアルミハニカムを、型の内側から貼らなくてはならず、作業はむずかしいがボディ表面は型に沿うために仕上がる。

童夢は、後者を選択。また、オートクレーヴで圧力をかける際、アルミハニカムが厚すぎると圧力によってハニカムがつぶれる、などの困難を試行錯誤し克服。従来比3.5倍のねじれ剛性を誇るカーボン・モノコックを完成する。

その技術的影響は(童夢が離れた)つづくトヨタTS010、トヨタ94CVまでおよぶこととなるほど、88C-Vはカーボン・モノコック製レーシングカー・コンストラクターとしてのスペシャリティを獲得する大きなターニング・ポイントとなる。「プラスチックのレーシングカーなど乗れない」「何かが剥がれる音がする」など、実際はまったく問題がないレベルに到達したカーボン・モノコック製レーシングカーにさえ、アルミ・モノコックに慣れたレーシング・ドライバーからは、積極的なコメントはなく、まだまだ懐疑的な雰囲気が残りつつも、ようやく夜明けとなった時代。それまでは、エンジンパワー=速いクルマ、という等式が支配的だったレーシングカーづくりが、ようやく車体技術によって速くなる、という次のステップに進んできた。

方、本当にそれが「剥がれた」ことで、1988年のデビュー即お蔵入りとなっていた、(前述の)別カテゴリーの童夢カーボン・モノコック製F3000レーシングカーも、2年の基礎的ノウハウを得たことで、1990年より無事カムバック。F102とバージョンアップし、同カテゴリーでは、カーボン繊維メーカー三菱レイヨンをパートナーに、ついには1994年に、輸入レーシングカーが優勢であったこのカテゴリーで、国産レーシングカーとしては初の、全日本選手権の年間チャンピオンカーとなる。 方、本当にそれが「剥がれた」ことで、1988年のデビュー即お蔵入りとなっていた、(前述の)別カテゴリーの童夢カーボン・モノコック製F3000レーシングカーも、2年の基礎的ノウハウを得たことで、1990年より無事カムバック。F102とバージョンアップし、同カテゴリーでは、カーボン繊維メーカー三菱レイヨンをパートナーに、ついには1994年に、輸入レーシングカーが優勢であったこのカテゴリーで、国産レーシングカーとしては初の、全日本選手権の年間チャンピオンカーとなる。

| カーボン・モノコック技術の熟成 |

チャンピオンカーとなったF104 |

| |

|

|

|

| |

|

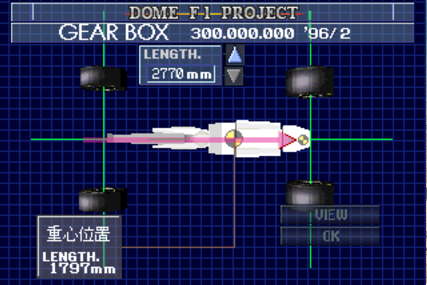

ャンピオンシップ獲得に次いで、1996年には世界最高峰のフォーミュラ1への参戦のため、むろん自社開発・設計・製造のF105を発表。事実上、ヨーロッパの何人かの特定のデザイナーが、これもヨーロッパの各フォーミュラ1コンストラクターを、図面とドラフターを抱えながら渡り歩いて、手を変え、品を変えているのが実情のフォーミュラ1の世界で、純粋に自社で育んだカーボン・モノコック開発技術を全面に打ち出した童夢F1プロジェクトは、その独自性が評価され、世界中から玉石混交さまざまに、まさに冒険に満ち満ちた出来事が続く。 ャンピオンシップ獲得に次いで、1996年には世界最高峰のフォーミュラ1への参戦のため、むろん自社開発・設計・製造のF105を発表。事実上、ヨーロッパの何人かの特定のデザイナーが、これもヨーロッパの各フォーミュラ1コンストラクターを、図面とドラフターを抱えながら渡り歩いて、手を変え、品を変えているのが実情のフォーミュラ1の世界で、純粋に自社で育んだカーボン・モノコック開発技術を全面に打ち出した童夢F1プロジェクトは、その独自性が評価され、世界中から玉石混交さまざまに、まさに冒険に満ち満ちた出来事が続く。

| 童夢 F105 1996年 初披露 |

カーボンモノコック 実験から8年 |

1988年、F101のデビューと同じく、

ドライバーは松本恵二氏 |

|

|

|

| |

|

|

| |

た、F1レーシングカーの開発にあたっては、自前のカーボン・コンポジット技術の他に、初めてとなる関連技術、ギア駆動の蓄圧機の配置、エンジン冷却水を100℃以上で使う加圧タンクの配置、ワイヤーハーネスの取り回しなどの開発サポートのため、航空機関連の会社との接点が生まれる。さらに、1000分の何秒かで変速を完了させなければならないための圧力ポンプは戦闘ヘリコプターのものを、防衛機密を維持しつつ拝借するなど、童夢と航空機業界を強く結びつける人的交流上の起点となった。 た、F1レーシングカーの開発にあたっては、自前のカーボン・コンポジット技術の他に、初めてとなる関連技術、ギア駆動の蓄圧機の配置、エンジン冷却水を100℃以上で使う加圧タンクの配置、ワイヤーハーネスの取り回しなどの開発サポートのため、航空機関連の会社との接点が生まれる。さらに、1000分の何秒かで変速を完了させなければならないための圧力ポンプは戦闘ヘリコプターのものを、防衛機密を維持しつつ拝借するなど、童夢と航空機業界を強く結びつける人的交流上の起点となった。

「他社との違いに説明が必要ならば、しょせんその違いは、テストの答案がきれいに書けた加点レベルの差でしかない」

として、セールスマンを置かない主義の童夢が、F1レベルのカーボン・コンポジット製品を開発から行う能力が航空機業界など他業界から、どのように知られていったのかを知る一端だ。

あくまでもレースのためのカーボン技術を確立していく過程での、レースカーづくりと航空機、両者まったく異なる目的地を目指す過程で、思いがけない、しかし必然的な接点が生まれていく。このめぐり合わせは、たとえどんな頭脳をもってしても、「中長期の戦略シナリオ」に予め書くことなど不可能。

巷で散見される、「経験者ゆえの固定観念が、進歩の妨げになる」という考え方。だが、進歩の妨げは、経験が邪魔をするのではない。経験者が保守化し、情熱を失うこと、惰性化することでそうなる。センスも必要だ。むしろ長い経験こそが重要であり、進歩はそこから始まる。さらに高い目標を、持続的に、先見性を持って、独創的なアイデアで、果敢に挑むこと、その過程で、思いがけなく何かとめぐり合い、急激に成長のスイッチが入る。それを事前に「ロジカル」に分析することなど不可能。それは、「ツキ」と呼ぶことができるが、それを呼び込む仕掛けあってのことだ。

夢は、創業から原則として「セールス・マーケティング」機能を置かず、広告を行わない。だが、何もしないわけではない。それらに費用を掛けるのであれば、それで何か面白いことをやる。おもちゃの版権が、スタートアップを支えたという経験があるからか、F1プロジェクトの際には、TVゲームソフトを開発し販売。巷にあふれるドライビング・ゲームではない。F1マシンを開発するため、予算を決め、たくさんのパラメータを組み合わせてカーボン・モノコックを設計し、クラッシュテストを行い、これもたくさんのパラメータを組み合わせてセッティングし、ドライバーのインプレッションを参考にしつつ目標のラップタイムを切るというもの。操縦操作はまったくなし。速いF1マシンをつくりあげることだけが目的。あたかも自分がF1レーシングカー・コンストラクターになる、という斬新なもので、しかも、そのデータは、実際の開発・設計・製造・セッティングからのもの。F1マシンという、最重要機密の権化でさえデータ開示。さらに、実車F1マシンその完成までの様子はだれでもWEBカメラで24時間観察可能というものだった。 夢は、創業から原則として「セールス・マーケティング」機能を置かず、広告を行わない。だが、何もしないわけではない。それらに費用を掛けるのであれば、それで何か面白いことをやる。おもちゃの版権が、スタートアップを支えたという経験があるからか、F1プロジェクトの際には、TVゲームソフトを開発し販売。巷にあふれるドライビング・ゲームではない。F1マシンを開発するため、予算を決め、たくさんのパラメータを組み合わせてカーボン・モノコックを設計し、クラッシュテストを行い、これもたくさんのパラメータを組み合わせてセッティングし、ドライバーのインプレッションを参考にしつつ目標のラップタイムを切るというもの。操縦操作はまったくなし。速いF1マシンをつくりあげることだけが目的。あたかも自分がF1レーシングカー・コンストラクターになる、という斬新なもので、しかも、そのデータは、実際の開発・設計・製造・セッティングからのもの。F1マシンという、最重要機密の権化でさえデータ開示。さらに、実車F1マシンその完成までの様子はだれでもWEBカメラで24時間観察可能というものだった。

だ1990年代の出来事である。現在では、ようやく技術のオープンソースというコンセプトも理解が得られるようになってはきた。それが、時の試練というものなのか。 だ1990年代の出来事である。現在では、ようやく技術のオープンソースというコンセプトも理解が得られるようになってはきた。それが、時の試練というものなのか。

カーボン事業だけに切り取りたい本趣旨からは脱線するが、林氏の童夢は、企業として斬新で目を見張るものだらけ。時に半ば強引かもしれない決断と行動、そしてなによりも、独創的な創造力だ。

|

代は前後するが、

代は前後するが、 ーロッパ製品との比較で、そのデザインセンスを「芸術的」と評価し、自国を卑下する風潮があるが、少なくとも“昔”の日本の芸術は、海外ではむしろリスペクトの対象。現代においてそうではなくなったのであれば、根源には「皆の同意と全体の総意に基づく、コンセンサス重視」の大衆文化と、株主からの資金を預かり、会社を堅実に成長させることが宿命の「マネージメント専門職」に重宝される「論理的整合性」という欧米からの手法導入、もっともこれは自分の目的をはたすための、「説明のための技術」でしかないものだが、それをあたかも正解を導き出す計算式のようにどこまでも頼る、それが合わせ技となってしまって、自らをがんじがらめにした結果ではないか。モノづくりの「民主化」と、「マネージメント専門職」が台頭し、双方の相性が良すぎたことによる副作用。

ーロッパ製品との比較で、そのデザインセンスを「芸術的」と評価し、自国を卑下する風潮があるが、少なくとも“昔”の日本の芸術は、海外ではむしろリスペクトの対象。現代においてそうではなくなったのであれば、根源には「皆の同意と全体の総意に基づく、コンセンサス重視」の大衆文化と、株主からの資金を預かり、会社を堅実に成長させることが宿命の「マネージメント専門職」に重宝される「論理的整合性」という欧米からの手法導入、もっともこれは自分の目的をはたすための、「説明のための技術」でしかないものだが、それをあたかも正解を導き出す計算式のようにどこまでも頼る、それが合わせ技となってしまって、自らをがんじがらめにした結果ではないか。モノづくりの「民主化」と、「マネージメント専門職」が台頭し、双方の相性が良すぎたことによる副作用。 理的整合性、たとえばそれを美術のデッサン技術とするならば、それは表現には重要であり、不可欠な技術だが、あくまで基本に留まる。だが、それを絶対視するがゆえ、そこからつきぬけようとしなければ芸術表現にはならない、感動させられない。その差だけではないか。その意識のスイッチを変えるだけで、国際的に競争できるものをつくるセンスは、日本にはあるはずだ。

理的整合性、たとえばそれを美術のデッサン技術とするならば、それは表現には重要であり、不可欠な技術だが、あくまで基本に留まる。だが、それを絶対視するがゆえ、そこからつきぬけようとしなければ芸術表現にはならない、感動させられない。その差だけではないか。その意識のスイッチを変えるだけで、国際的に競争できるものをつくるセンスは、日本にはあるはずだ。 るがえって、同じく

るがえって、同じく

方、本当にそれが「剥がれた」ことで、

方、本当にそれが「剥がれた」ことで、

ャンピオンシップ獲得に次いで、

ャンピオンシップ獲得に次いで、

た、

た、 夢は、創業から原則として「セールス・マーケティング」機能を置かず、広告を行わない。だが、何もしないわけではない。それらに費用を掛けるのであれば、それで何か面白いことをやる。おもちゃの版権が、スタートアップを支えたという経験があるからか、

夢は、創業から原則として「セールス・マーケティング」機能を置かず、広告を行わない。だが、何もしないわけではない。それらに費用を掛けるのであれば、それで何か面白いことをやる。おもちゃの版権が、スタートアップを支えたという経験があるからか、